11月20日 秋晴れ

久しぶりに青空を見た気がします。

昼間は暑いぐらいの陽射しでアイドル犬チャックもニャロ部長もご機嫌さん。

楽しそうに二匹でじゃれているのを横目にデスクワークに励みました。(笑)

今日は事務所にて、知的資産経営報告書の最終打ち合せと協力業者さんとのプロジェクト会議の下打ち合せ、実行委員会の会議でした。

会社にいたらいたでやる事は色々とあるものです。(笑)

知的資産経営報告書完成とイベント案内

知的資産経営報告書については、以前このブログにも書きましたが決して独自の技術や特許を守るためのものではなく、(そんなものそもそも持っていない、笑)これから10年先を目指して後継者育成に取り組むにあたり中小企業でありがちな経営者の頭の中にだけあるノウハウや考え方を明文化してスタッフ全員と共有するために作成しています。

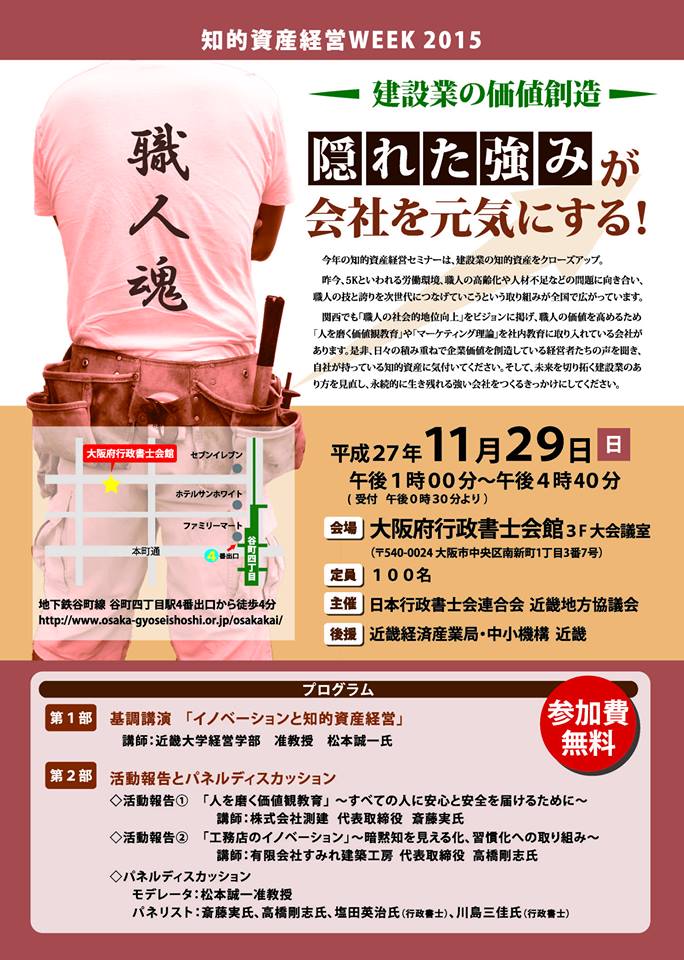

中小企業、特に建築業では珍しい取り組みということで今月29日には大阪行政書士会での講演とパネルディスカッションに呼ばれています。参加費無料との事ですのでお時間があれば遊びに来てください。

参加費無料との事ですのでお時間があれば遊びに来てくださいね。

スミレプロジェクト胎動中

夕方からのプロジェクト会議の実行委員との打ち合わせは来年、新年早々に協力業者さん全員にお集まりいただいて新たに取り組む課題について話し合いました。

WIN-WINの関係構築から1歩踏み込んで、顧客、取引先、すみれの『三方よし』の関係性を築き上げるために共に取り組む課題についての方向性をまとめました。

取引いただいている協力業者さんは1人親方と言われる職人さんをはじめとする零細企業がほとんどです。後継者どころか若い職人の育成さえままならないのが現状で、これからの職人不足への対応とともに誰もが未来に希望を持って働ける環境作りを作り上げたいという思いです。

いつも忙しい、と言っている左官の親方に、そんなに忙しいのなら、若い衆雇って育てましょうよ、と進言すると、「いや、そう思うねんけど、いつまで忙しいかわからんし、暇になった時の事を思うとそんな責任ようとらんしな、」と言われます。

人を雇い入れる事は、その人の人生を左右する事に繋がる、真面目な職人さん程、将来の事を考えて若者をこの業界に引き入れられないと言う現実があり、それは建築の世界のどの業種にも当てはまります。

現在の建築業界にどっかりと横たわる根本的な問題は、5年後10年後の売り上げが全く予想、予定できないこと。常に漠然とした不安を抱えながら目先の仕事に一生懸命ならざるを得ないと言うのが現状です。そして、誰も取り組もうとしなかったし、出来るとも思わない不可能だと諦めて来た大命題でもあるのです。

この問題を解決しない限り、『今だけ、金だけ、自分だけ』という目先のことしか考えられない様になり、信頼を裏切り、信用を失っていく負のスパイラルに陥っていくと思っています。

ここに我々の住む建築業界の根本的な問題があるとして、その問題解決を建築現場に関わる全ての人と共に図ろうと言うのがすみれプロジェクトの1番大きな趣旨となっています。

そのための具体的なアクション=何をやるか。

そして、

それをどう継続するか=どうやるか。

を皆で考え、実践しよう!という壮大な目的を掲げたプロジェクトです。

左官の大西委員長を筆頭に、美装の西口委員、給排水設備の高橋委員、電気設備工事の北川委員、すみれからはよーへーと大ちゃんの6名を中心に1年間かけてなんとか形作っていきたいと思っています。

イチローの金言

イチローがかつて言った言葉、

準備というのは、言い訳の材料となり得るものを排除していく、そのために考え得るすべてのことをこなしていく。byイチロー

私たちのような中小零細企業は10年先の売り上げまで見込めるような仕組みを作るのは非常に難しいと言うより至難の業です。やもすれば取り組むことすら諦めてしまうほど。

しかし、未来、将来がどうでもいい訳は無く、「だって、しょうがなかったし、」と言い訳をしたところでなんにもなりません。

未来を形作ることこそ、人生において最も重要だと認識してそれが安心出来るモノにすべく今、準備をするべきです。

また、イチローはこんなことも言っています.

『努力した結果、何かができるようになる人のことを「天才」というのなら、僕はそうだと思う。』

できないこと、難しいことが山ほどあろうとも努力を継続することで無理だと思っていたこともできるようになると示唆してくれています。

「どうせ無理、」と諦めることを排除して考え、取り組み、業界ではありえないことをたくさんの仲間とともに実現して幸せの循環を何とか皆で手に入れたいと思います。

大西委員長はじめ、実行委員の皆様、気張っていきましょう!

宜しくお願いします!

以前にも紹介した植松さんのプレゼンをもう一度。