1月27日 水曜日 快晴

寒波の襲来で改めて認識した事。

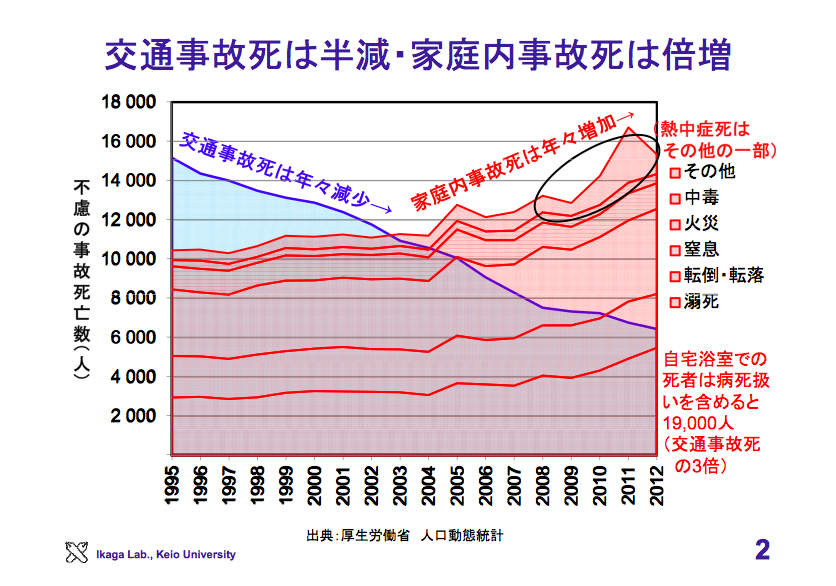

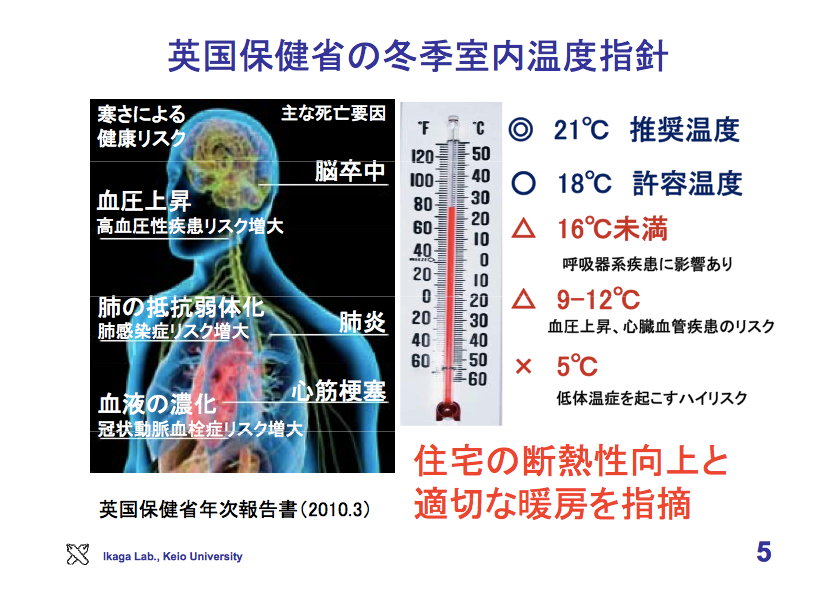

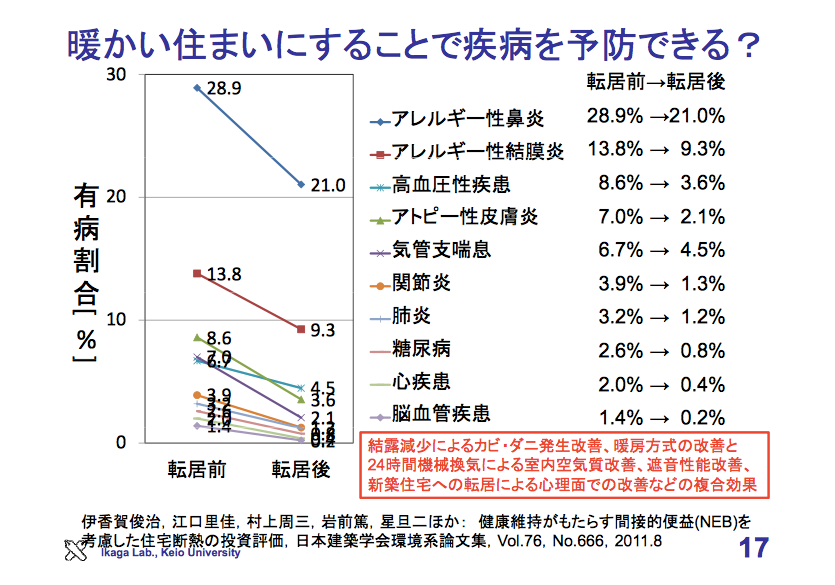

日本中を震え上がらせた最強寒波は各地に甚大な被害をもたらしたとのことで、沖縄にも数十年振りに雪が降ったとのニュースもありましたが、日本国内よりも大変だったのは台湾の様で、65名もの死者が出たとの報道に驚きを隠せませんでした。心臓や血管の疾患によるものが多いとの事でしたが、温暖な気候の建物の方が寒さに弱い、危険が高いという事実を如実に語っているのだと思います。台湾でお亡くなりになられた方のご冥福を心からお祈りすると共に、瀬戸内という温暖な気候に恵まれた神戸でも、断熱性能をしっかりと担保した住宅を提供しなければと改めて考えてしまいました。

性能リフォーム元年

すみれでは、年頭の社内ミーティングで今年度を性能リフォーム元年と位置付けて、これまで新築で培って来た住宅性能の数値化、断熱、気密施工をリフォームの案件に広げて、より安全な安心して暮らせる住宅を地域に広げて行けるようにと、設計スタッフで準備を進めています。ご好評頂いているインスペクション(住宅診断)と共に積極的に提案する体制を整えておりますので、「我が家は寒いけどなんとかならんのか、」と思われている方はお気軽にお声掛け頂ければと思います。

セルフメンテナンスな一日。

今日は水曜日、すみれ事務所は定休日です。

私もセルフメンテナンスの日として『刃を研ぐ一日』とさせてもらいました。

先日、電磁波測定士の師匠、青山さんのお誘いを受けて夫婦で丹波の三心五観さんにて波動セラピーを受けて周波数を計測する機械で私の身体の中であるべき周波数が狂っているところを計測してもらうと、2つの問題が鮮明に明らかになりました。

その2つとは、『歯』と『腰』。

その2つは以前からずーーーっと気になっていたのですが、改めてまざまざと数値で見せられると、向き合わずにはおれないもので、早速、三心五観の藤本さんに(電磁波測定士仲間でもある)集中治療をしてくれる歯医者さんを紹介してもらい先週から通い始めました。お陰で、親知らずが悪さをしてガタガタだった歯がずいぶんスッキリとなり、この調子で噛み合わせまでキッチリと直してしまう計画です。

根本的な問題解決へのアプローチ

もう1つの腰の方も、スポーツ整体、カイロプラクティックをされている整骨院を紹介してもらい今日はじめて行ってきました。これが今までに経験が無いぐらい痛い施術で驚きましたが、(笑)腰の関節の調整と肩の歪みの修正をしてもらい、帰る頃には驚く程、腰の痛みがとれてスッキリ。

院長先生曰く、腰の歪みの元の原因は足にあり、そこを根本的に修正する事で、腰の関節の痛みも無くなり、身体のパフォーマンスが一気に上がる筈です。との事。いやー、心強い味方を見つけました。というか紹介してもらいました。(笑)Hさん、ありがとうございます。

これで北九州マラソンは申告通りのタイム5時間を大幅に切ってゴールに飛び込める事が出来そうです。(笑)

ついでに心もメンテナンス。

整骨院の帰りには、少しゆっくりして、以前から一度行こうと思いつつ立ち寄れなかったカフェにて一服。薪ストーブの炎を見ながら、マスターおススメの酸味が程よく利いた美味しいコーヒーを飲んでリラックスタイム。暫し休日的な楽しみを味わいました。

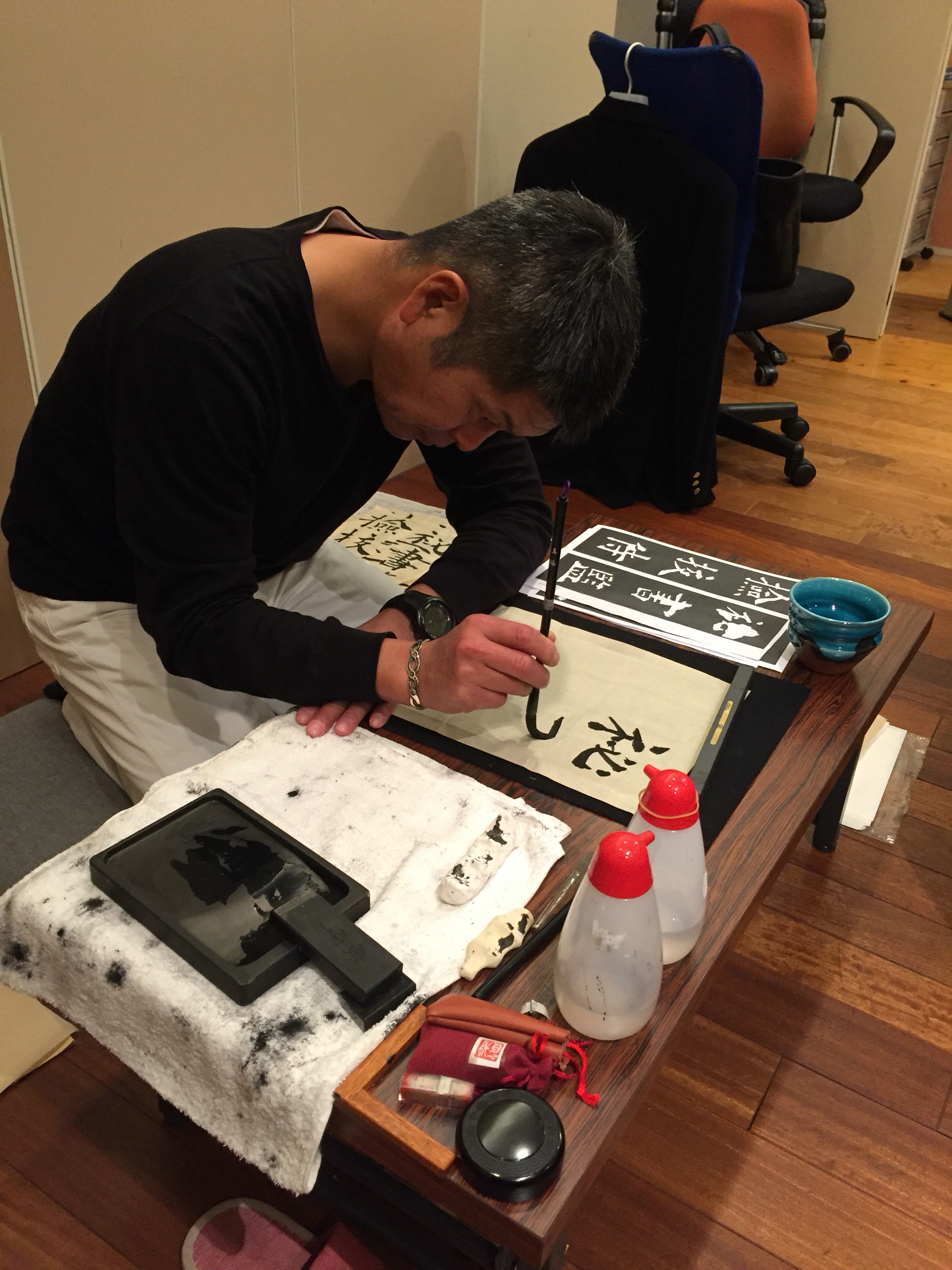

帰って来て夕方からは書道のお稽古、コーヒーで緩めた心を先生の厳しい指導で締めて頂いてセルフメンテナンスの一日をキリッと締めて頂きました(笑)

7つ目の習慣

創業以来、すみれの事業の根幹となっているスティーヴン・R・コヴィー博士の『7つの習慣』に書かれてある7つ目、最期の習慣は『刃を研ぐ』です。

創業間もない頃、その本を読んで、事業所のシクミを原理原則に沿ったものにしようと試行錯誤しながら、自分自身も7つの習慣を身につけようと長きに渡り悪戦苦闘を繰り返してきましたが、最も習慣として身につけるのに苦労した、難しかったのがこの『刃を研ぐ習慣』です。

ちなみに、今更ではありますが、一応引用しておきますと世界中で有名すぎる『7つの習慣』とは、

第一の習慣・主体性である(Habit 1 Be Proactive)

第二の習慣・終わりを思い描くことから始める(Habit 2 Begin with the End in Mind)

第三の習慣・最優先事項を優先する (Habit 3 Put First Things First)

第四の習慣・Win-Winを考える (Habit 4 Think Win/Win)

第五の習慣・まず理解に徹し、そして理解される(Habit 5 Seek First to Understand, Then to Be Understood)

第六の習慣・シナジーを創り出す(Habit 6 Synergize)

第七の習慣・刃を研ぐ (Habit 7 Sharpen the Saw)

出典:Wikipedia

となっておりまして、七番目の『刃を研ぐ』習慣とは、人の持つ4つの資源(肉体、精神、知性、社会・情緒)を維持、再新再生するという習慣。例として、運動(肉体)、価値観に対する決意(精神)、読書(知性)、公的成功(社会・情緒)などが紹介される。となっています。

刃を研ぐ重要性。

創業間もない頃、休日どころか昼も夜もなく働き詰めて居た頃、意識して第一から第六の習慣まではなんとか取り組む事が出来ましたが、とにかく時間が無いと駆けずり回り、どうしてもその第七の習慣だけは手が付けられませんでした。

その当時、大工として現場で働いていた私は切れない刃物でいくら力を入れて木を彫っても時間がかかるし、仕上がりは汚いと頭では良く分かっていましたが、自分自身を刃物に見立てて研ぐ時間を取ることが出来ず、「忙しいからそんなのんびりした時間なんか取ってる暇はない!」と心の師として崇めていた筈のコヴィー博士の理論をそこだけすっ飛ばしておりました。今考えると、完全にアホです。(笑)

しかし、切れない刃のままで作業進めていると、次からへと問題が生じます。その対処に追われ余計に時間がなくなり、どんどん刃がこぼれてきれなくなっていく 悪循環に陥ります。その当時の私はまさに負のスパイラルに落ち込んでいきました。

対処に追われると、無駄な費用がかかり、無理な計画を立ててしまいがち、その当時の私は忙しいばかりでちっとも良くなって行かない会社と自分自身に焦るばかりの毎日でした。冷静に考えると問題が起こる種を残したまま、表面的な対処にばかりに時間を割いていた様に思います。

人生のポテンシャルは7つ目の習慣にあり

それから15年以上経って今更ながら思うのは、やっぱり、刃を研ぐ時間を持つ事の重要性です。

分かりやすく言い換えると、『状態を整える』べき。集中して物事に向き合えない状態ではやる気、根性、勢い、元気がいくら有っても空回りするばかり、時間がかかる上にいつまで経っても根本的な問題解決に取り組めないのをやっと50歳を目前にして理解出来、目先の忙しいタスクはさておいて、『整える時間』を必要な時間として無理やりにでも確保する様になり、仕事も、プライベートも自分自身の健康も大きく変える事が出来ました。

『習慣』の本当の重要さはこの7つ目の習慣に隠されてあったのだと、改めて感じている今日この頃です。

長い様で短い人生という時間、そろそろ勢いではなく切れ味勝負で成すべき事に向き合っていきたいものです。(笑)