8月28日 快晴

今日も朝から現場へ。

先の台風の後、漏水調査、補修の問い合わせをずいぶんと頂いておりまして、お待ち頂いているお客様には申し訳ないのですが残念ながら未だ全て回り切れておりません。

雨漏りの原因って簡単なモノもありますが、経年している建物は特に、複合的な箇所から雨水が浸入していることも多く、簡単に答を出せないこともしばしば。

「根本的に全てやり直して完全に雨が入る箇所を潰してしまいましょう!」

と、一気にカタをつけてしまうのは比較的簡単なのですが、それには自ずと費用もかかります。

粘りが身上の私としては、丁寧に可能性を一つずつ潰して、大げさな工事を避けて出来るだけ費用をかけず、様子を見て頂く様にしています。

屋根や外壁といった雨水の浸入にかかる部分はどちらにしてもメンテナンスが必要となりますので、出来るだけその時のタイミングに合わせて効率よく、建物の長寿命化を果たしたいと思っています。

一人きりでの墓参り

上棟祭を明後日に控えた新築の現場を廻ったりした後、事務所に戻る前にお盆にバタバタして行けてなかった墓参りに立ち寄りました。

一人っきりで近所の鵯墓園に墓参りに行くのは久しぶりで、なんだか少し懐かしい感じがしました。

墓参りの意味や意義は人それぞれ違うと思いますが、私の場合、主に『報告』です。

義母さんの墓には家族の近況と私が家族に対して為すべきことの進捗をご報告、若くして亡くなった親友の墓には、私の命の使い方についての報告をもう20年間し続けています。

最近は家族で墓参りに来るのが殆どになっておりますが、独身の時は若くして急逝した友人の墓にいつも一人で参っておりました。

「この半年、この一年でこんなことがあって、こんな風に変わって行ってる。」

「この度、こんな決断をした。」

「こんなことに必死になってる。」

「やり切るしかない。」

「こんな結果が出た。」

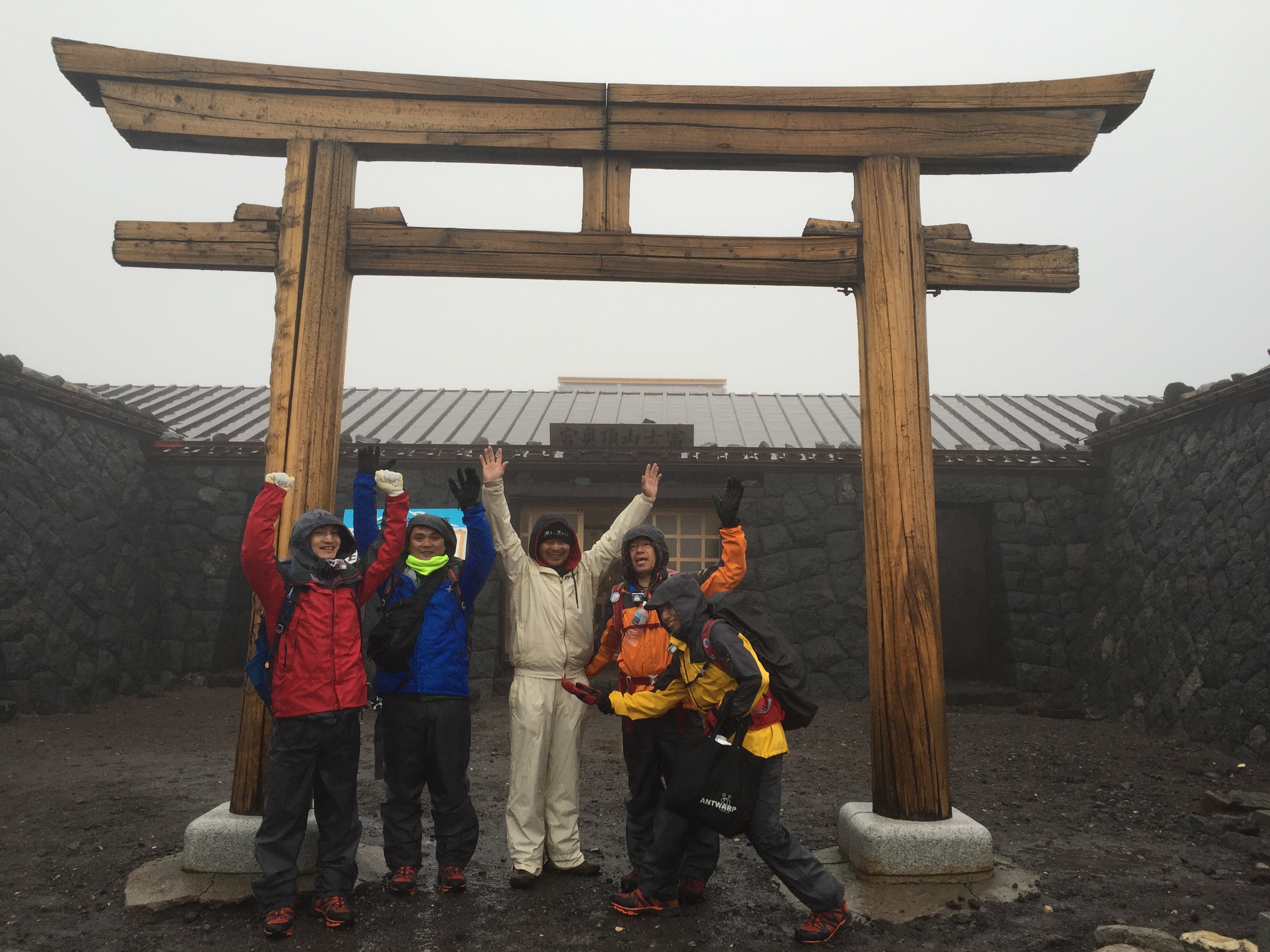

近況や振り返り、これからの展望を墓前に報告しながら、天から友人が私のやっていることを見てくれているような気がして、その度に気持ちを奮い立たせて色んなことに立ち向かう気力をもらってきました。

「人生を俯瞰してみる」

人としての視座を上げる、大局観を持つことが大事だと、昔の人はよく言われましたし、人生の結果は死ぬ時の自己満足度、「いい人生だった」と思えることだとすれば、日々の小さなことに囚われる事無く、人生の全体像を眺める必要があると思います。

その為に、様々な考え方や手法、もしくは修行のようなものがあると思いますが、言葉で言い表す程、簡単なことではないとも思っています。

大きな志を持つ、とか、人の為になる人生を送る、とかもそこに繋がる様に思いますが、とはいえ、私たちが生きるのは、『毎日』であり、一日一日行なうべきこと、やりたいことがあり、結局人生はその積み重ね。

その『一瞬』を全う出来ずして、いい人生もなにもあったものではありませんが、全体の方向性も指針も無ければ、紆余曲折を繰り返し、場当たり的な対処を繰り返すだけに終始しかねません。

しかし、、過去、現在、未来を大きな観点から見渡して、今日を生きるなんて、私たち凡人にはとてもじゃないけどそう簡単に出来ることではありません。

人間誰しも一度きりの人生。

楽しいこと、嬉しいこと、おいしい食事、美しい景色、素晴らしい経験を多く体験したいと思うのは人情ですが、一度きりの人生を自分の快楽を埋め尽くす為だけに使うのも少しもったいないような気もします。

有名な心理学者のマズローは人間の欲求を5段階に分けて、その最終的な欲求は自己実現を頂点とするといい、アドラーは(自己実現の一つのカタチとして?)人間の幸福は結局、他者に貢献することで得られる。と結論付けました。

一度きりしかない命の使い道を考えたとき、今日一日、今週一週間、今年一年と短い期間で切り分けて出来る事、為すべきことを考えてもサッパリその解が見つからないのではないかと思います。

やっぱり人生を俯瞰して全体を眺めることが必要なのではないかと。

逝ってしまった人生を思うことで自分の人生を俯瞰する。

私にとっての墓参りは自分ではあまり意識していませんでしたが常に逝ってしまった友人の視点で天から自分を眺めることで俯瞰することになっていたような気がします。

今こうして、何とか人並みにまっとうな人生を送れているのは若くして亡くなった親友のおかげではないかと改めて思う時間となりました。

先に逝ってしまった人たちの生きたかった人生を考える時こそ、目先の小さな事に流されてしまいがちな自分の生き方の方向性を修正できる。そんな気もします。

感謝するべきなのだと。

哲っさん、これからも空の上から見守っていて下さい。

宜しくお願いします。

深謝。