2015 元旦 晴れのち吹雪

元旦の総社

元旦の総社

大晦日ギリギリに何とか台湾から帰国、自宅で娘の『紅白』と『笑ってはいけない』のハシゴに付き合いながらなんてことのない新年を迎えました。

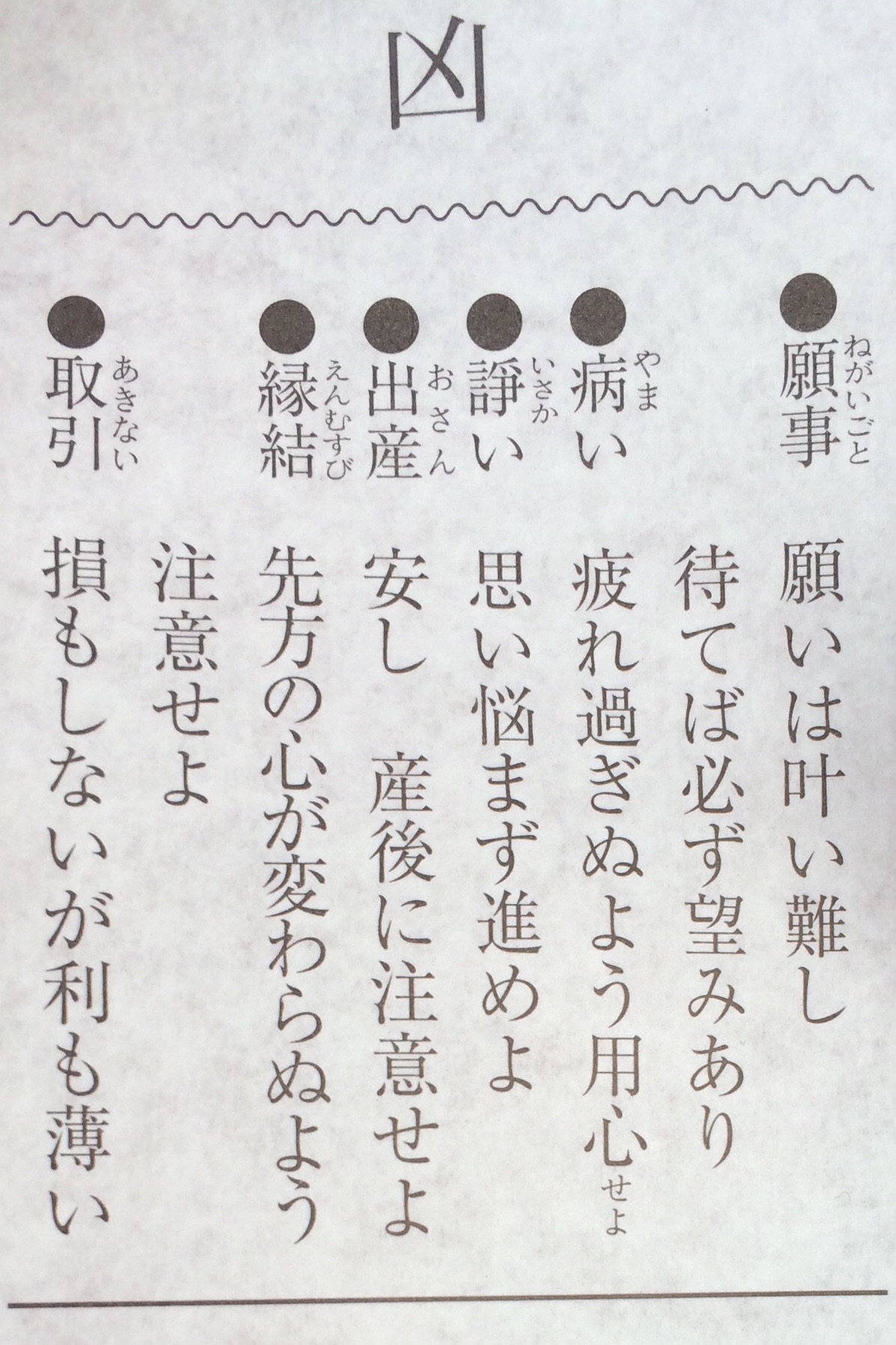

一年に一度だけの朝寝坊をして、家族揃ってお屠蘇を頂いた後は、いつもと同じ様に愛犬チャックと近所の総社にお朔日参り。

今日は昨年一年の無事の感謝と、今年もまた幸せに一年過ごせます様に、とお願いをしてきました。

毎年の元日は家族で奈良の大神神社に参拝に行くのですが、今年はそれを取りやめて、病院でリハビリに励んでいる義父に新年のご挨拶と、年末に行けなかった墓参りへ。

雪化粧の墓園

雪化粧の墓園

今まであまり覚えが無い位、寒い正月になり、なんと水が凍って水道が使えないばかりか、花もさせないという珍しい事に。。

元日の墓参り

元日の墓参り

例年と少し違う元日を過ごしました。

新しい年の始まり、というスペシャルな日ということで、すべき事、もしくはしたい事は色々とありましたが、せっかく家族が揃って一日を過ごすのだから、と、自分のしたい事は棚上げして、と思ったら、結果的に一日家族で仲良く過ごす、むしろ希少なスペシャルな日となりました。(笑)

そんな何気ない、しかし幸せな一日を過ごしながら、ふわっと空から降りて来た『言葉』がありました。

いつもと�通りの散歩に行って、日常を積み重ねる事が幸せだと思ったのか、

寝たきりになった義父の姿に、残酷な時間の流れを感じたのか、

墓参りに行って、先に逝ってしまった者の人生ではなく、自分の人生を生きている実感を持ったからなのかは分かりませんが、、

それは、『優しくありたい』というごくごく自然な気持。

新たな年を迎えるにあたって、今年はこれをやり遂げるぞ!と特別に考えたのではなく、まさにふわっと降って来た感情であり、言葉でした。

ずいぶんぼんやりしていますが、元旦に感じた、ということで、今年の私のテーマとしたいと思います。

具体的にどんなコトなのかはおいおい考えるとしてとりあえず。

雪にはしゃぐ。笑

雪にはしゃぐ。笑

�今回も年末一杯まで出張等に追われていた事もあり、ろくに年賀状も出せておりません、今年もお客様、取引業者様宛には、賀状の代わりにニューズレターをお送りしております。

年始のご挨拶として以下にそこに書いております私のコラムを転載しておきます。

******ここから転載******

新年あけましておめでとうございます。

旧年中は大変お世話になりありがとうございました。

4名の大工職人の集団から始まったすみれもおかげさまで今年で15期目を迎えることなりました。

ご縁を頂いたお客様皆様の温かなご支援を頂き今年も新しい年を迎えれたことを心より感謝申し上げます。

本年も変わらず、すみれを宜しくお願い致します。

新年というと、目標や指針を見直す絶好の機会であり、私もご多分に漏れず年末からあれこれと想いを巡らしております。

今年はどの様な取り組みで、『事業の目的』=『建築業を通して地域社会への貢献』の具現化を進めるか、

という難しい命題に取り組む訳ですが、その考えをまとめるにあたって年末に非常に良いヒントを頂きました。

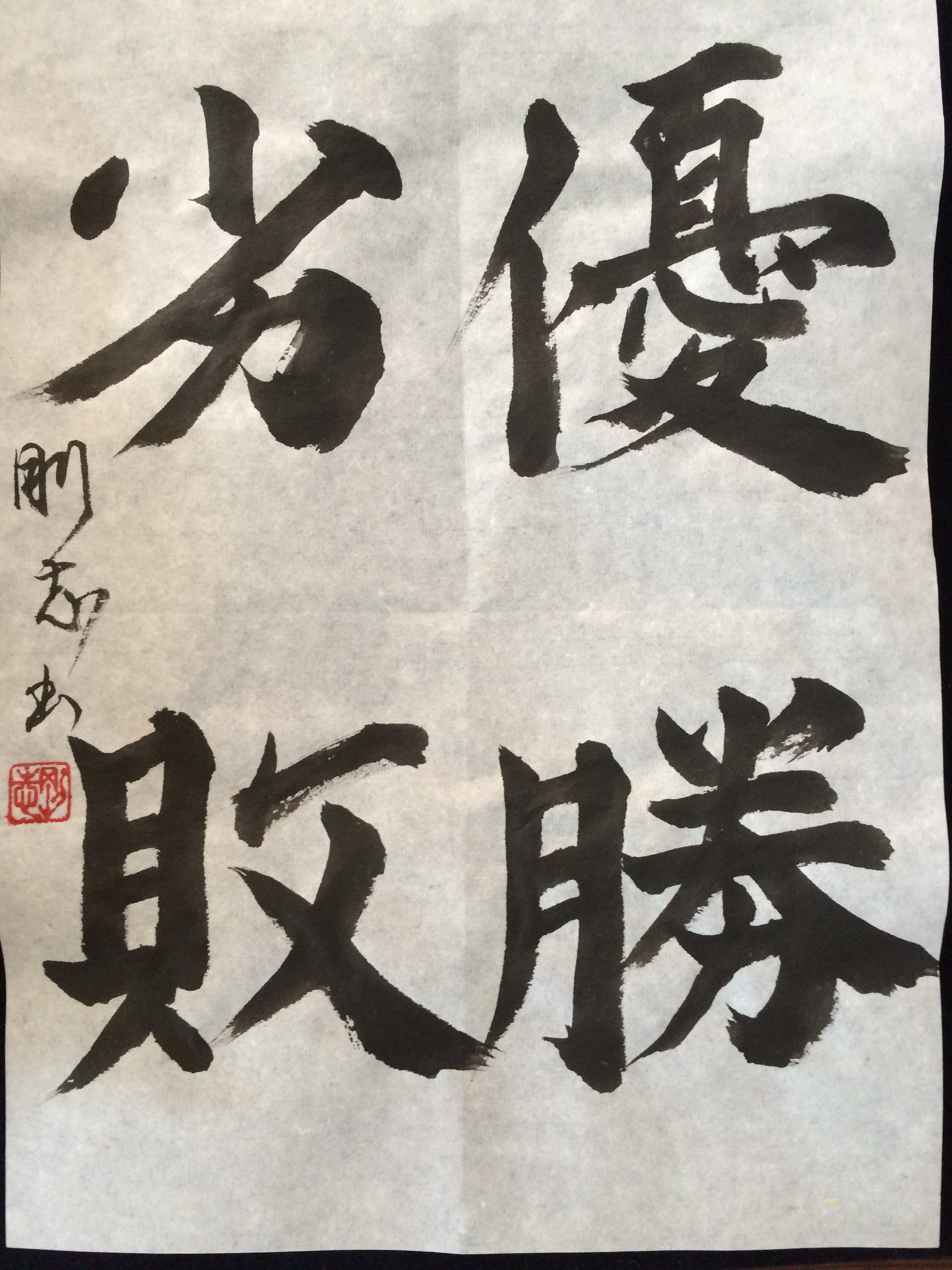

先日、とある取材を受けた際、改めて「座右の銘は何ですか?」と言う質問を受けました。

対して私は、「ありきたりかも知れませんが、『一期一会』です。」と答えました。

「良く耳にする言葉ですよね、」とその担当者が言われたので、その意味を聞いてみると、

「人との一度の出逢いを一生の出逢いの如く大切にし、また感謝をすることだと思います。」とのこと。

もちろん間違ってはいないのですが、私が座右の銘として常に意識し続けているのは少しばかり違った意味があります。

茶の湯の世界で一期一会のおもてなしをするには平素から茶室のしつらえを万全にしておかなければ、急な客人に

満足なおもてなしは出来ないと言われます。野にある、と言われる様に床の間に自然に季節の茶花を毎日活けるには、

一年間通して花畑の手入れをしてこそ出来る、言い換えると日々の精進なくして、一期一会のおもてなしなどあり得ないのです。

起業した頃、なんの取り柄も無い自分に出来る事を考え抜いた挙げ句、地道にコツコツと小さな歩みを進める事しか出来ないと悟り、

自分との約束を守る事、成長の為の毎日の習慣を持つ事に執着して来た私にとって、『一期一会』はまさしく常に席の右側に置いて

自らの言行を戒める言葉です。

そのようなことを改めてその担当者に説明する事で、今年一年の取り組みについての気付きがありました。

それは、毎年新しい事にチャレンジするばかりではなく、自らの座右の銘に従って、今まで行なって来た取り組みを今一度見直し、

琢磨と継続をする事が重要ではないか、という事です。

小さな倉庫兼事務所から現在の本社ビルに移転してちょうど十年。この機会に今年は足元を固める一年としたいと思います。

そして、皆様に於かれましても素晴らしい一年間となります様に心からお祈り申し上げます。

本年もスタッフ共々、すみれを宜しくお願い致します。

*****ここまで*****

それでは、皆様にとって素晴らしい一年となります様に心からお祈り致します。

本年も宜しくお願い致します。