6月26日雨

久しぶりに梅雨らしい雨空が戻ってきました。

こんな日はしっとりと事務所でデスクワーク、が良いのですが、朝から夜遅くまで予定がギッシリ。

分刻みのスケジュールをサクサクとこなして、合間に見つけた時間にこのところ気になっている餃子の研究にひょうたんに立ち寄って、おやつを食べてみたりとなかなかスムースな一日でした。

予定の時間通り、もしくは予定の行動を時間の余裕を持って進める事が出来ると得も言えぬ快感を覚えます。ギリギリ間に合う事に対しては美しいとさえ思う程。(笑)

昔セールスドライバーをしていた時の感覚が今なお心の奥深く、価値観としてのこっているのでしょうか。

後活(後継者募集、育成活動)始めます。

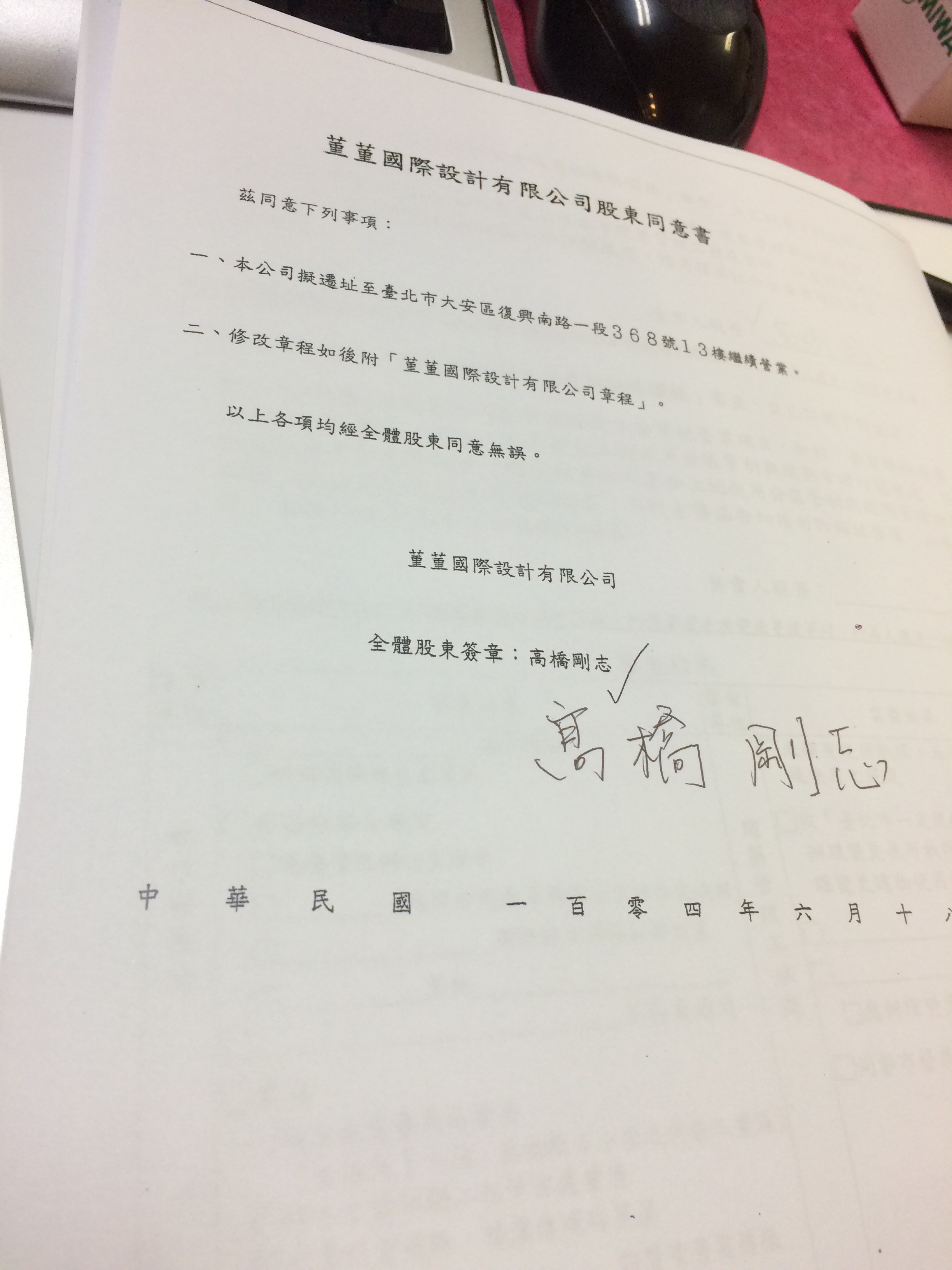

そんないい調子のスタートは、事務所に三佳先生はじめ、行政書士の先生御一考様をお迎えして、知的資産経営報告書作成の為のヒアリング、と言うよりミーティング?を行なって頂きました。

知的資産ってなにかというと、

◆ 知的資産 「知的資産」とは特許やブランド、 ノウハウなどの「知的財産」と同義ではなく、それらを一部に含み、さらに組織力、人材、技術、経営理念、顧客等とのネットワークなど、 財務諸表には表れてこない目に見えにくい経営資源の総称を指します。「知的資産」は企業の本当の価値・強みであり、企業競争力の源泉です。企業経営・活動は、知的資産の活用なしには成り立たないものなのです。

◆ 知的資産経営 そのようなそれぞれの会社の強み(知的資産)をしっかりと把握し、活用することで業績の向上や、会社の価値向上に結びつけることが「知的資産経営」なのです。

企業が勝ち残っていくためには、差別化による競争優位の源泉を確保することが必要です。差別化を図る手段は色々ありますが、 特に大きなコストをかけなくても身の回りにある「知的資産(見えざる資産)」を活用することによって、他社との差別化を継続的に実現することができ、 ひいては経営の質や企業価値を高めることができるのです。◆ 知的資産経営報告書 「知的資産経営報告書」とは、企業が有する技術、ノウハウ、人材など重要な知的資産の認識・評価を行い、それらをどのように活用して企業の価値創造につなげていくかを示す報告書です。過去から現在における企業の価値創造プロセスだけでなく、 将来の中期的な価値創造プロセスをも明らかにすることで、企業の価値創造の流れをより信頼性をもって説明するものです。経済産業省近畿経済産業局HPより抜粋

金融機関に提出して事業融資を得るためにもよく使われる様ですが、私の目的は少し違います。

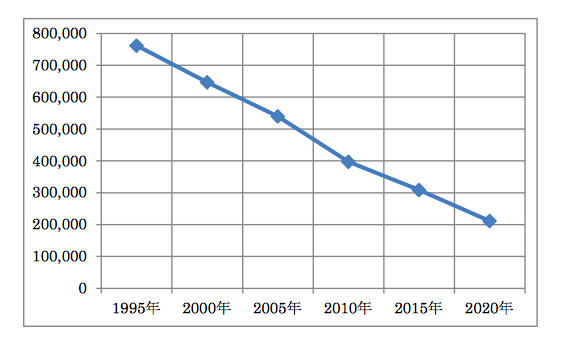

先日のセミナーでお話しした、中小工務店が抱える大きな問題の一つに『事業継承の問題』が有り、その解決策は『暗黙知の明文化とそれを理解する人材育成。』ですとお伝えしたのですが、まさにその暗黙知=経営者の頭の中に有る思考とその価値を明文化する事が不可欠。

で、早速取り組んでいると言う訳です。

私ももうすぐ天命を知ると云われる50歳を迎えます。そこからの10年で本気に後継者を育てなければ事業の継続はままならない訳ですから、今の内から準備をしておこうとしています。

知的資産経営報告書を作成する事によって、すみれの『在り方』から『マーケティング』そして『事業の意味や価値』を誰でも理解出来る様にして、それに共感してくれる人に後を任せる様にしたいと思います。

要するに、後継者募集活動を始めるってこと。(笑)

三佳先生、上辻先生、みゅう先生、宜しくお願いします!

仮説から原理原則へ

それではお題目、職人起業塾からの提言、3回シリーズの最終回いってみます。

昨日は仮説を立てる経営から、原理原則に則った経営へのシフト、そして建築会社の評価は現場で作った建物で決まることから、『現場で結果を出す=顧客からの絶対的信頼を出せる人材育成』が原理原則に則った方向性であり、その必要性を書きました。

しかし、、現場で働く担当者は職人に限らず、工事管理を行なう者も、技術的なスキルアップはさておき、経営者感覚を身につけるような研修を受ける事は皆無であり、そこは営業職と切り分けられて全く期待されて来なかった現状があります。せいぜい、挨拶や掃除などのマナー研修を受けて、悪い印象を持たれない程度、マイナスからゼロに引き上げられる程度の教育しか受けられていない人が殆どです。

工事現場は設計やデザイン、見積りなどの答え合わせを行なう場所で有り、最も濃密な顧客接点にも拘らず、野放しにしてきたのが業界の現状です。

『職人起業塾』は元々起業する為の知識を身につける講座でありますが、すみれでは工務社員全員に10年前から同じ内容を伝え続けています。その知識は経営者感覚となって現場(顧客接点)で発揮してもらえる様になり、現在の全く販促を行なわず、紹介とリピートだけで安定した売上げをあげるシクミの基礎となりました。

「マーケティングとは販売活動を不要にするものだ」

と定義されたのは経営の神様と言われるピーター・F・ドラッガー博士、まさに原理原則に基づいた経営こそマーケティングに直結すると考えています。

知っている≠出来る≠定着

しかし、シクミとは一度出来れば良いというものではなく、社内に定着して自然に効果を発揮するものです。セミナーを受けて知識を行動に移せなければ全く意味がありませんし、よしんば行動に移せたとしても、定着して継続出来なければシクミにはなりません。

その意味から考えると、今まで学ぶ事をして来なかった現場担当者に経営社感覚を落とし込むと言うのは非常にハードルが高く、難しい事、解決策は、学び続け、実践し続け、検証し続ける枠組みを社内に構築する事しかありません。

職人起業塾では、職人にも分かりやすい言葉、内容でマーケティング理論を解説、実践、検証を繰り返してきましたが、この度、京阪神木造住宅協議会が事業主体となって会員向けに社員研修の事業として6ヶ月の研修事業を立ち上げる事になりました。

事業主と共に工務担当の社員にマーケティングの理論を学んで頂き、日々の業務でそれを実践出来る様に、問題解決への考え方、コミニケーションスキルなどもカリキュラムの中に組み込みました。

今年から大幅拡充されたキャリア形成の助成金、『ものづくり人材育成助成金』を利用すれば費用負担もなく、マーケティングマインドを社内に取り入れる事が出来る研修制度です。

売上げ、クレームなど目先の問題は緊急で重要であり、迅速な対処が必要です。

しかし、その問題の根本に対する問題解決は、緊急性は低いですが実は何より重要です。

目の前の問題解決と並行して、工務店として抱える根本的な問題、将来への漠然とした不安を払拭する原理原則に沿ったアプローチを始めるきっかけになれば幸いだと考えております。

少しでも気になった、詳しく聞いてみたいと思われた方はお気軽に京阪神木造住宅協議会事務局、もしくは私までお声掛けを頂ければと思います。

深刻な職人不足が叫ばれる今こそ、地域に根付く工務店が本来の力を取り戻し、業界の明るい未来を作り上げるチャンスだと考えております。

お詫びとお願い。

以上、ここまで3日間に渡り、長々とお付き合い頂きましてありがとうございました。

「なんや、結局告知かー、」と思われたかも知れませんが、創業当初から『職人の社会的地位の向上』を掲げ、業界では非常識(てか、あほやろ、)と言われていた大工の正規雇用を守り続けて来た私たちにとっては、今回の事業はミッションの遂行、実現への記念すべき第一歩です。

温かな目で見守って頂ければ幸いです。(笑)

![京阪神木造住宅協議会 第21回研修会[3]](https://shokuninshinkaron.com/wp/wp-content/uploads/2015/06/5621deba8a18b839c7a4321764bb05e8.jpg)