12月4日 雨

今日は今年最後となる新住協関西支部の研修会。

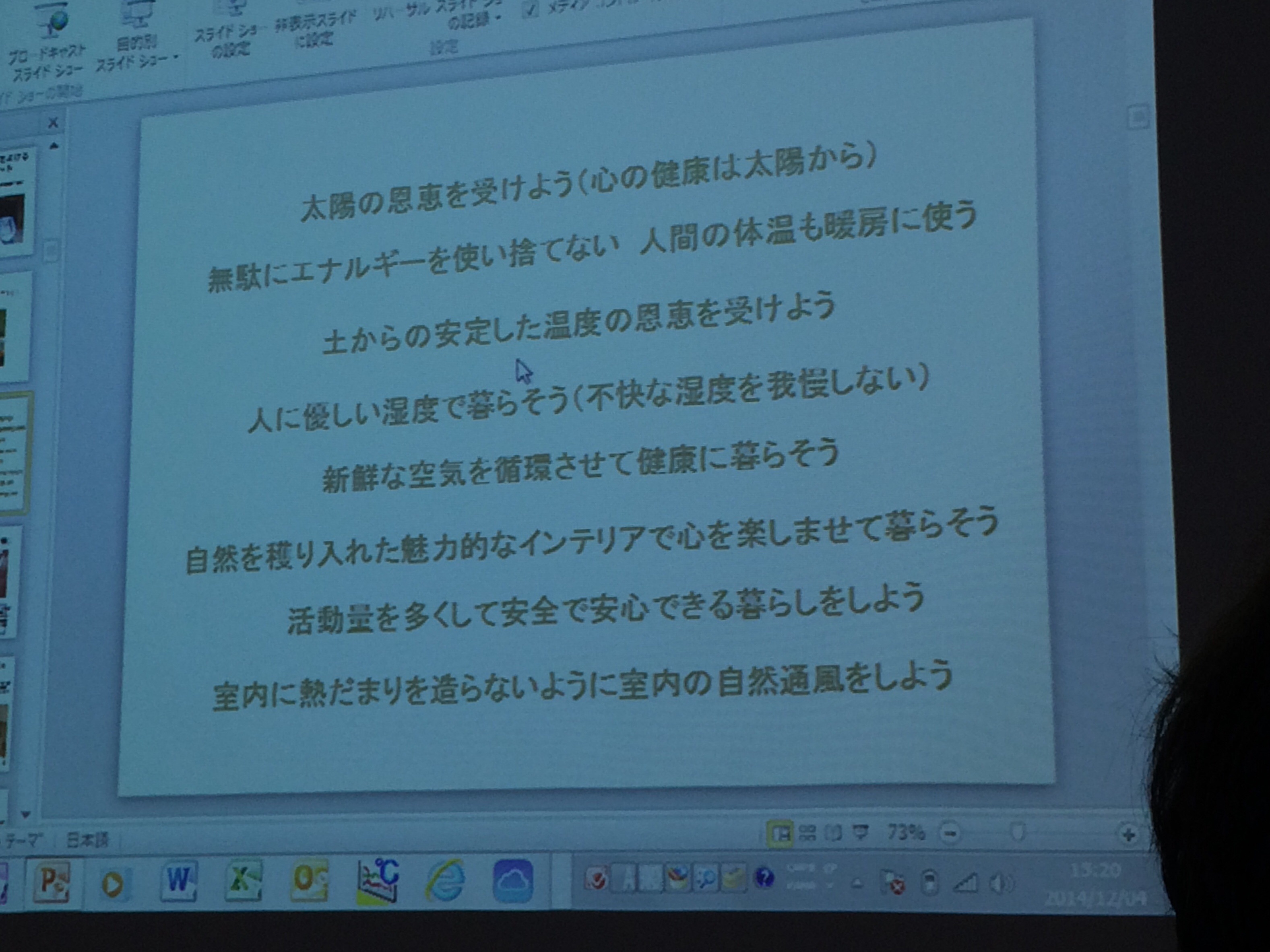

グランフロント大阪のダイキン社のショールームにて空調と換気の勉強を基礎からおさらい。

というよりも、あまり知らなかった最新のエアコン、空調機器の情報を実際の機器や体感ルーム等で見学をさせて頂きました。

プラス、広島からカオル建設さんにお越し頂いて床下エアコンの採用事例の検証結果を後悔して頂く、いつものマニアックな研修で、今回も非常に勉強になりました。

さて、お題目は昨日参加して来たセミナーのこと。

10年前の事です。

当時リフォームをしていただいたお客様に、

「高橋さん、一生懸命事業に取り組んでいる様子だけど、どこかで熱心に勉強してるの?」

と、聞かれた事があります。そして、

「よかったら私が参加している勉強会に行ってみない?」

と誘われました。

その中小企業の経営者が集まる勉強会にはいまひとつなじむことができなくて、入会することはありませんでしたが、その時に知り合った方とのご縁でその後コーチングを受けることになりました。

コーチングを受け続けてきたことで私の事業は、というより私自身が大きく変わるきっかけを頂いて、そのお陰でなんとか今までやって来れたと思っており、今でもとても感謝しております。

そして、また今日、10年ぶりにその同じ方にお誘いを受けセミナーに参加して来ました。

『手紙社長塾』

今日の一番の学びは、『大事だとわかっていることを行動に移さないのは愚の骨頂』てこと。

心理学者のアドラーは人の抱える悩みはすべて人間関係によるものと断言しました。

その解消に重要な役割を果たすのは自分自身の在り方を見つめなおす事なのですが、実際の社会で暮らしていく中で重要なのは間違いなくコミュニケーションです。

インターネットの普及によりクラウドの利用等コミニュケーションツールは多様化し、選択肢が大幅に増えました。

直接顔を合わして話さなくても、情報の共有も、要件のやり取りも出来るし、同時に何を言ったか、何を書いたかの記録まで残る。

恐ろしい程便利な世の中になりました。

にもかかわらず人と人との心の繋がりはその分薄くなっている様な不安を抱いてしまいます。

今日のセミナーの中で、講師の村山会長は言われました。

「世の中はすべからず振り子の法則に則って作用と反作用が常に働きます。そう考えるとデジタル化が進んだ今こそアナログなコミニケーションが求められる時代になっているのではないでしょうか。」

そもそも、コミュニケーションの本質は、要件を伝える事ではなく、心を通わし、信頼関係を築く事。

大事に思っている人、

感謝している人、

気になっている人、

心配している人、

応援したい人、

考えてみると伝えたい人も伝えたい事もたくさん胸の中に持っていて、でも実際は全く自分の思いを伝えていないような気がします。

今日を機にこれからは1人ずつダイレクトに心を込めて伝えたいことを伝える努力をしてみるようにします。

講師の村山会長はメールは用件は伝わるけれども心までは伝わらない。

思いやる優しい心を伝えるには手紙を書くのが1番だと言われました。

セミナーの中のワークで、大事な人に手紙を書きなさい、と言われ書いた文章は、いつも言いたい、でも全く口にして伝える事が出来ていない事で溢れていました。

柄じゃないとか、気恥ずかしいとか、時間がかかるとか、越えないといけないハードルはいろいろありますが、ここは何とか踏ん張って届けたい人に、心を届ける努力をしてみることにします。

そもそも筆無精で、先日もはなちゃんという女の子から手紙をもらったにも拘らず、未だに返事を書けていなかったりして、このところ、胸の中にもやもやしたものが溜まっておりました、

心を込めて書いてくれた手紙にちゃんと返事を返したら、(アタリマエですが、)きっと喜んでくれるに決まっているのに、そんなこと十二分に分かっているのに日常の慌ただしさにかまけておざなりにしてしまっている自分を恥ずかしく、また情けなく、大いに反省した次第です。

手紙を書く、心を届ける。

自分の中でもかなり大きな挑戦ですが、来年に向けて目指すべき大きな目標が出来ました。

今後、(というか来年、)突然、私から手紙が届くかも知れませんが、気味悪がったり、驚かないで頂ければ幸いです。(笑)

素晴らしいセミナーにお招きいただいたことに心から感謝申し上げます。

村山会長、10年前に引き続き今回も私にとっての大きな転換になるきっかけをいただきかったかもしれません。

本当に有り難うございました。

それにしても、お客様にこんなに育てていただけるなんて本当に幸せです。

心謝