9月18日曇り

食欲の秋全開!なのか、最近やたらお腹が空きます。今週は外食が少なかったこともあり、自宅で食卓に出されるまま食欲に任せて食べているとどうやら消費カロリーを摂取がオーバーしていたようで、秋本番を前にしてまさかの2.5キロ増。

朝の筋トレの運動量を5分から7分に増やさないと、と若干焦り気味です。(笑)

食欲の秋、摂取と消費のバランスにしっかりと留意したいと思います。

今日の(個人的)トピック

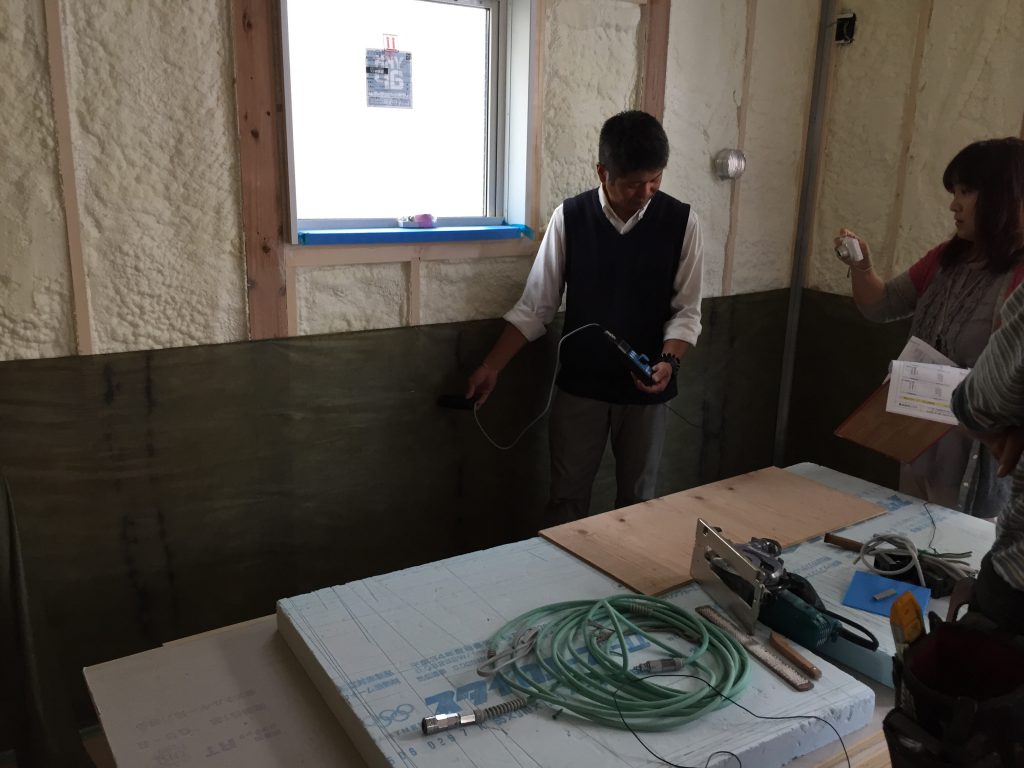

昼からは、事業所兼住宅の新築工事の提案と見積もりを提出にお客様宅へ向かいました。

1回目のヒアリングでお客様の要望がまだぼんやりとしており、あまり確かな方向性が見えてなかったので、ご提案ということでオススメのプランを作ってお持ちしました。

お客様に見ていただくと、思いのほかイメージに合っていたようで大まか喜んでいただけたように思います。後は、予算とのすり合わせ。本音の部分のご要望をしっかり汲みとって、ご納得いただけるプランに修正したいと思います。

まぁ、もちろん設計、プランニングは私がするわけではなく、スタッフにがんばってもらうだけなのですが、、

みまっち、よろしくねー。(^^)

夢をカタチに。

私たち建築会社の仕事は、お客様の言葉を聞いてそれを図面に現し、なおかつ、実際に建物として作り上げるのが仕事です。

日々、当たり前のようにやってはおりますが冷静に考えるとコレって非常に難しい仕事です。

「夢をかたちに」と、建築の世界ではその一連の流れを相言葉のようによく言われますが、それを実現するためには越えねばならないくつかのハードルがあります。

そのハードルを上手に越えないと建築の仕事は単なる無駄な作業の積み重ねとなってしまいます。

6つの難関。

そのハードルとは、

建主がまずどんな建物にしたいかという想いがまとまっているか。

次にその想いが言葉にできているか。

そして聞き手がその言葉を理解できているか。

建築のプランニングにその理解した想いを落とし込むスキルがあるか。

設計した意図を建て主にフィードバックができるか。

そして図面通りに建物を作るのはもとより、建て主の想いを理解して現場で工事を進めることができるか。

と、建て主の想いが叶う建築には次々と難関が待ちうけています。

それぞれ、どれも難しい問題であり一つずつ取り上げてみても一筋縄では解決できないようなことばかり。

想いを叶える鍵

私自身、日々その難しさを体感しているわけですが、その解決の方法の鍵はやっぱりコミニケーションじゃないかと思うのです。

建て主の思いをしっかりと汲み取れる場を作ること。

聞き取った内容をしっかりと確認ができること。

設計図に表した際はもちろんですが、絵に描いたよう餅と実際に食べるそれは違うモノ。

実際に建物に出来上がっていく過程でもその安心できる『場』を作って作り手が積極的に建主に向き合い、意に沿った建物になっているか確認しながら進めなければ想いを叶える建築は絶対に叶わないと思っています。

一発勝負の家づくり。

多くの人にとって、家を建てるというのは、そんなに何回も経験出来る事ではありません。

殆どの人は初めての経験、かつ一生に一度の事。

生命保険に加入して借り入れをしてまで取り組む一生に一度の大事業、絶対に失敗は許されない事を考えると、確認の上にも確認、そのまた上にも確認と「これでもかっ」と言う位の周到さが必要だと思うのです。

終わり悪けりゃ全てダメ。

そんなこんなで、入り口から出口まで、一貫して建主の想いを汲み取り、確認する『場』を作り上げる事が、建築会社にとってマストなタスクだと思っています。

そして、どうしてもコミュニケーションが欠落しがちなのは現場の職人。

作業はモチロン、コミュニケーションを積極的に取る事が失敗しないモノづくりに携わる者の仕事だと理解する、職人の意識改革こそ、建主の想いを叶える建築の要諦だと思っています。

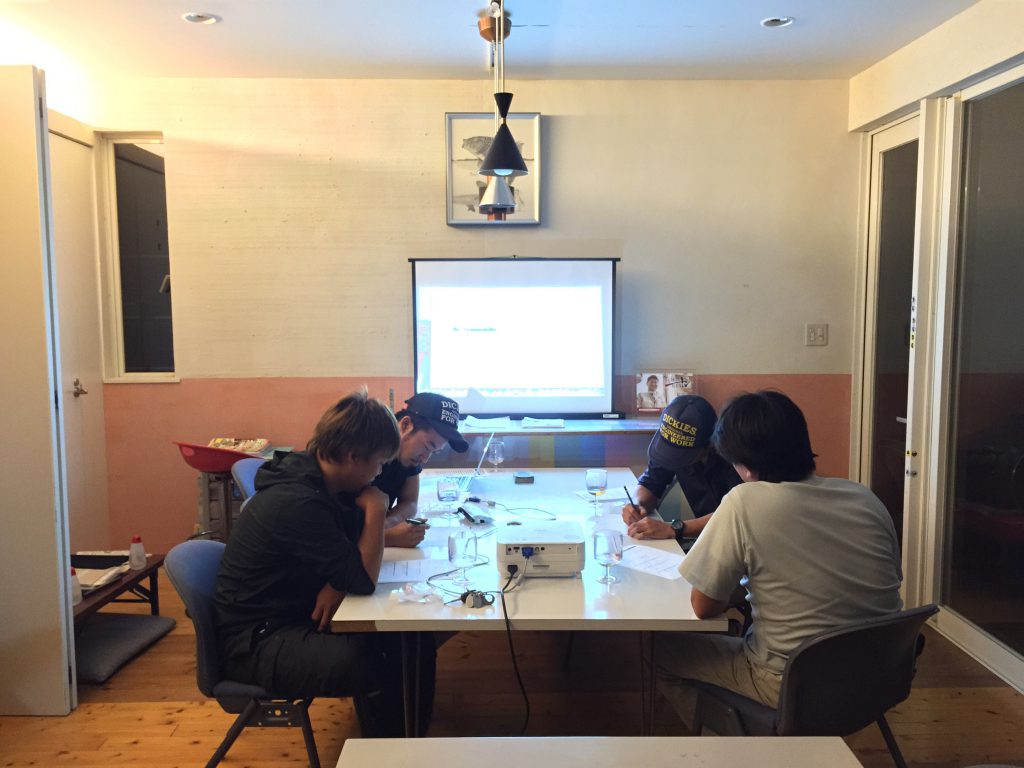

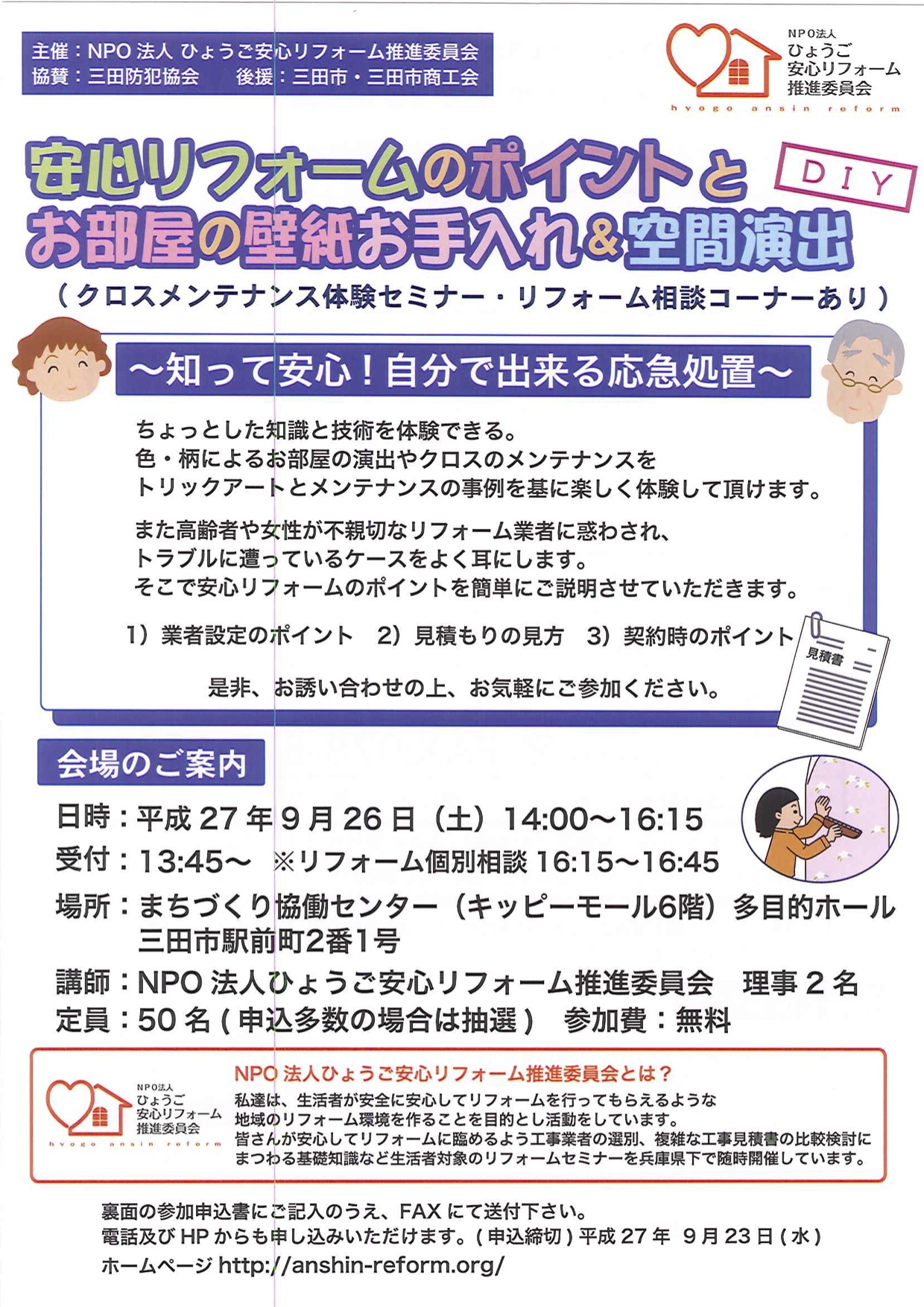

すみれでは、毎月一回、職人の意識改革を目指す勉強会、『職人起業塾』をオープンに開催しております。

ご興味がある方は気軽に問い合わせ下さいね。(笑)←今月は25日、結局告知かよ、(^_^;)

http://sumireco.co.jp/craftsman-support-project.php#01

おまけ、夕方からは三木で予定外のサシ飲み。

O林社長、ゴチになりました。^ ^

おまけ2、

このところ、すみれで毎月開催している(職人の意識改革とそのシクミ作りの)勉強会のレビューを多数頂いておりますので、コツコツと紹介させて頂きます。

職人起業塾参加者の声⑤

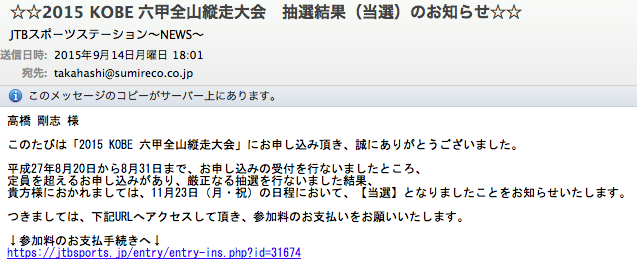

私は開講以来SNSで参加させていただいております。毎回開催後、職人起業塾議事録をアップしてくださるので、そのレジュメと高橋社長の補足、参加者の方々のコメント、ブログでみなさまの意見を知り、一人で設問を考えるスタイルで学ばせていただいております。高橋社長の詳しくかかれた議事録ときめ細やかなフォローのおかげで、日々の行動が変わりました。「信頼を得る」「人として、どう在るか」はビジネスだけででなく、人生テーマにもなっております。職人起業塾に参加させていただき本当によかったです。

アクティブブレインセミナー認定講師 N様

*****転載ここまで*****

Nジュン様、ありがとうございます。

リアル参加されていないにも拘らず、非常に積極的な姿勢で学ばれているのには、いつも頭が下がる思いです。

それにしても、一人で考える時間を持つ習慣って素晴らしいですねー。

引き続き宜しくお願い致します、そのうち是非、リアル勉強会にもご参加して下さい。

お待ちしております。

Nジュン様に頂いたレビューにあった様に、実はこの勉強会、SNS上に勉強会の参加者むけの非公開グループページがあり、コンテンツの大公開をしています。

門戸は広く開けておりますので、気になるなーと言う方はお気軽にお声掛けくださいね!