6月6日 晴れ

今日は朝から滋賀県へ。

月に一度の茶の湯のお稽古の日でしたが、滋賀で少しだけ仕事も有り、少し早めの出発。

梅雨に入ってから晴れと雨が一日おきに交互にやって来るというおかしな天気ですが、今日は晴れの出番、久しぶりにご機嫌そうな比良山を見ることが出来てやっぱツイテルな、なんて。(笑)

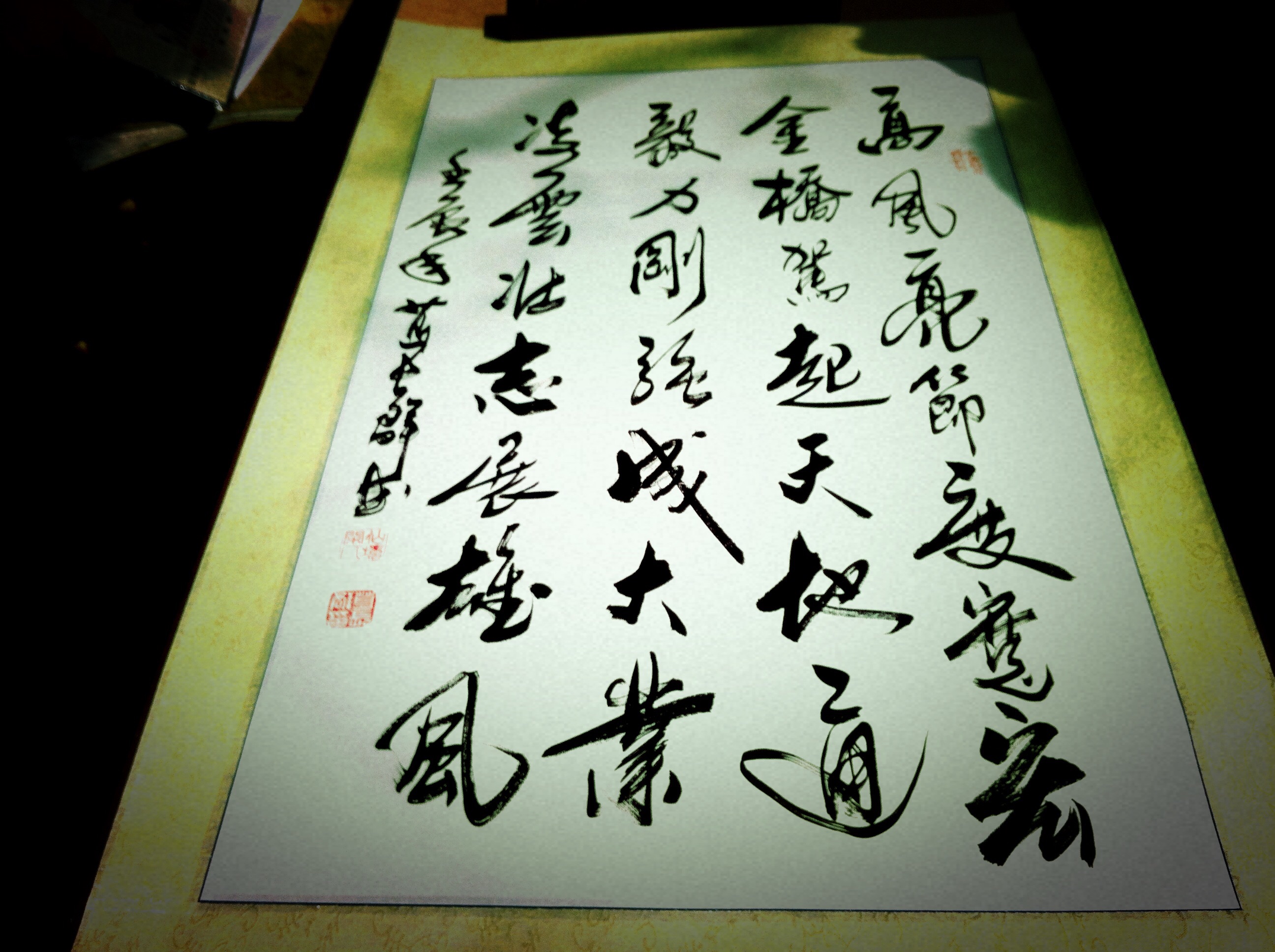

お稽古を付けて頂いた茶室の床の間には、『修竹不受暑』の掛け軸。

本格的な夏がすぐそこまで来ているのを感じながら、このような季節感を持つことが出来るのこそ、日本の伝統文化を学ぶ醍醐味やなーなんて、思いながら日常とは違うゆっくりとした時間の流れを楽しみました。

修竹不受暑とは、杜甫の詩の中の一節とのことのようでして、ググってみたら、

海右此亭古,济南名士多。

云山已发兴,玉佩仍当歌。

修竹不受暑,交流空涌波。

蕴真惬所遇,落日将如何?

贵贱惧物役,从公难重过!

と云う漢詩を見つけました。

青々と伸びた竹が暑さを寄せ付けない、いかにも涼しげな情景を描写している様ですが、修まった、もしくは修めた竹という漢字の持つ意味って深いなーなんて思い、ことのほか印象に残りました。

先生や諸先輩型にいつも教えて頂くのですが、自然の情景を短く切り取った禅語には深い示唆が込められているとのこと、非常に奥深く、難しくもありますが、ボチボチと勉強して行こうと思います。

往復4時間、電車の中で出来る事

滋賀の湖西、和邇までの電車は往復4時間強、結構しっかりと時間があります。

最近は読書の時間に充てることが多かったのですが、今日はwifiをオフにしたままPCに向き合って研修の資料作りに集中しました。

2年ほど前から毎月、すみれの社屋で『職人起業塾』なるマーケティングの塾を主宰しているのですが、実は、その流れで6月23日に開催される『京阪神木造住宅協議会』の研修会で講師をさせて頂くことになりまして、今日はその資料づくりです。

考えてみれば、半日くらいの時間があるわけで、4時間集中するとさすがに(精度は別として)大まかな資料を作り上げることができました。

ボチボチ期限が近づいて来たという事で、研修の内容をまとめなければならなかった訳ですが、先日顧問社労士の川西先生と打ち合せをした後の分かれ際、資料作りが溜まって忙しそうにしている私を見て、

「ノルマではなく、カルマですよね。」

と言われました。

なるほど、確かに。。(笑)

とにかく、カルマを果たす作業、着々と進んでいます。

カルマとは、業のこと。

業(ごう)とは、仏教の基本的概念で、サンスクリットのकर्मन् (karman) を意訳したもの。

今日、一般的にこの語を使う場合は、(因縁・因果による)行為で生じる罪悪を意味したり(例えば「業が深い」)、不合理だと思ってもやってしまう宿命的な行為という意味で使ったりすることが多い。Wikipediaより抜粋

少し前のこのブログで『運命と宿命』について書きましたが、宿命を受け入れてつき動かされるように行動することをカルマと言うようです。

私たち小さな企業の経営者にとって、一番重要なことはスタッフや関係業者さんににキッチリと報酬を支払うことです。

その為には、目先の売上げ、利益をしっかりと上げることがマストであり、絶対に外せません。

しかし、ただそれだけに囚われていると、もっと大きな目的、私たちがなんの為に存在しているかという企業としての大命題、もしくは私は何の為に生まれて来たのか?という個人としての存在意義すら考えない様になってしまいます。

金だけ、今だけ、自分だけ。は絶対にダメ!

と、絶対に陥ってはならない思考を戒める言葉をよく耳にしますが、人生の大きな目的を目指さずに、上記のような思考に陥ってしまうと、今日の足元の一歩を進めることもままならなくなりますし、挙げ句、目的と手段をはき違えてしまい、人生の財産である『信頼』や『人望』を失ってしまうことにもなりかねません。

そんなわけで、宿命、運命を受け入れて、今の目先にはなんの利益もないことを一生懸命行なうことが大きな流れを作り出し、本来目くじらを立ててやらねばならない目先のことを凌駕してくれる様になるような気がしています。

カルマな研修会のご案内

すみれのミッションである、『職人の社会的地位の向上』はモチロン、自社の大工だけが良ければ良い訳は無く、出入りして頂いてる業者さん、その職人さん、そして全国の職人の働き方を見直すことを目標に掲げています。

今回、私が講師のご指名を頂いた京阪神木造住宅協議会の研修はオープンセミナーとして、会員以外の方も広く参加頂ける様になっています。(参加費2,000円)

JACKとのコラボ企画にもして頂いておりますし、なじみの深いTOTO大阪ショールームでの開催でもありますので、このブログを覗いて頂いている建築関係の皆様は是非お運び頂ければと思います。

事務局にFAXでも、私までメールやコメントでご連絡を頂いても構いません。

もうすぐ本格化する職人不足に対する事前の対策、その取り組みによって得られる工務店の本質的な強さの使い方、そして大型の助成制度を使って実質の費用負担をせずに社員を戦力化する研修に参加せせることが出来るスキームなど、いま旬の情報をてんこ盛りでおまちしております!

宜しくお願いします!

![京阪神木造住宅協議会 第21回研修会[3]](https://shokuninshinkaron.com/wp/wp-content/uploads/2015/06/5621deba8a18b839c7a4321764bb05e8.jpg)