5月30日 快晴のち曇り。

今朝は早くからおけいはんに乗り継いで枚方市の香里園へ。

同業の経営者仲間でもあり、ご縁あって一緒に表千家の同門会で茶の湯を学ぶ仲間でもある、アロー建設の矢山社長が新しく出店されたリフォームショップのオープニングイベントのお手伝いです。

矢山社長は今回の出店に際して、「せっかく茶の湯を学んでいるのだから、」と、ショールームの一角に小間を設けられ、「それじゃあ、」ということで、「オープニングイベントで薄茶のお呈茶をやろう!」となり、先生にもお手伝いをお願いして、私は『お運びさん』なる、茶の湯をお客様に出す係としてお手伝いすることとなりました。

オープン早々から来場者の出足は好調で、私たちお呈茶班も大忙し。

とてもいいオープニングイベントとなりました。

新店のオープンはやっぱりドキドキするものですが、午前中の賑わいと昼過ぎには近隣の同業社のさくらの吉村社長が陣中見舞いに来られたりと、すっかりお祝いムードに(笑)

矢山社長、この度は新店開店おめでとうございます。

事業の一層のご繁盛、ご隆盛を心から祈念致します。

気張って卓越したリフォーム店目指してください。事業はモチロンですが、立派な茶室も出来ましたし、引き続き茶の湯のお稽古も一緒に精進させて頂ければと存じます。(笑)

【心を届けるリフォームイベント】

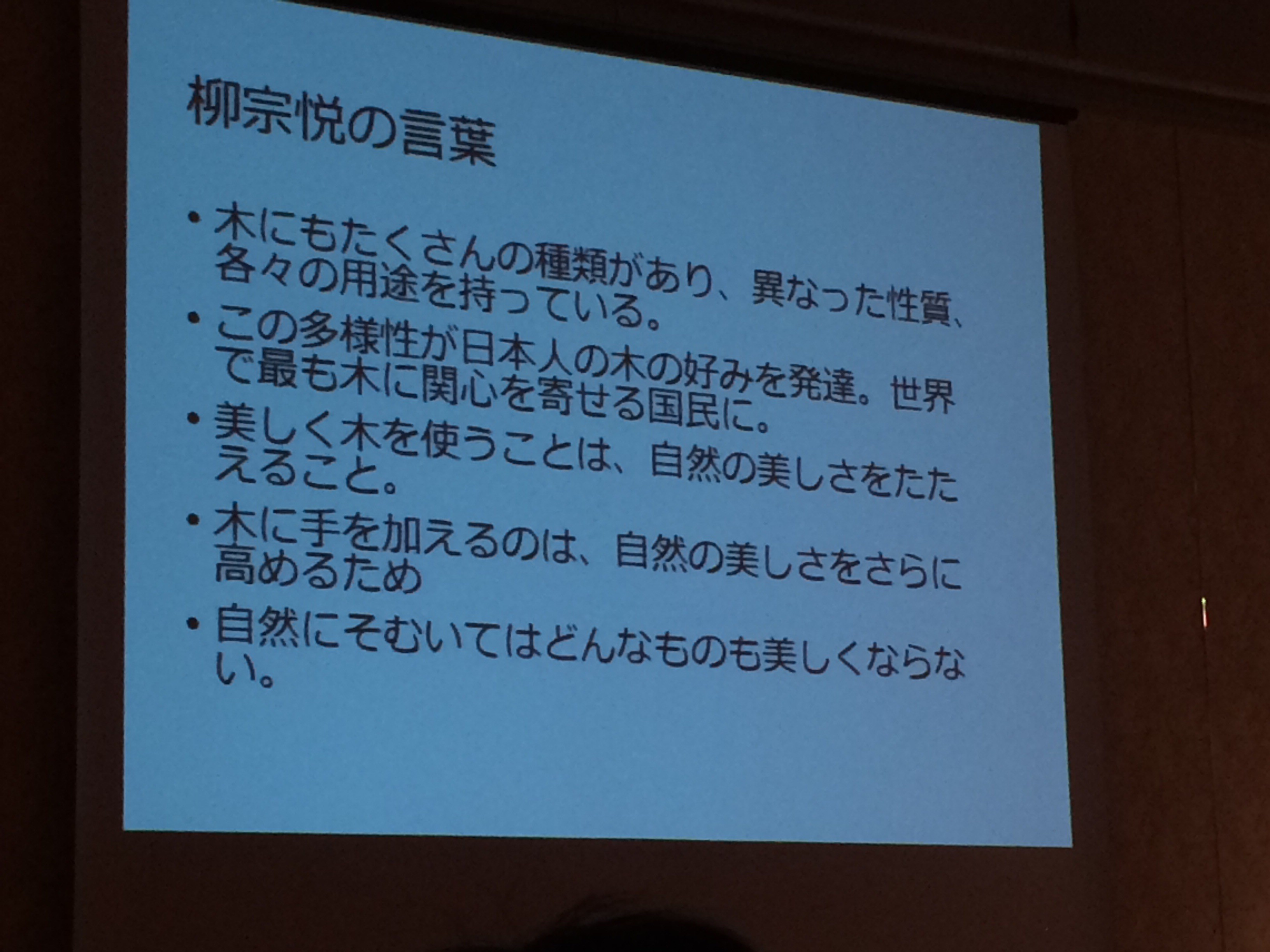

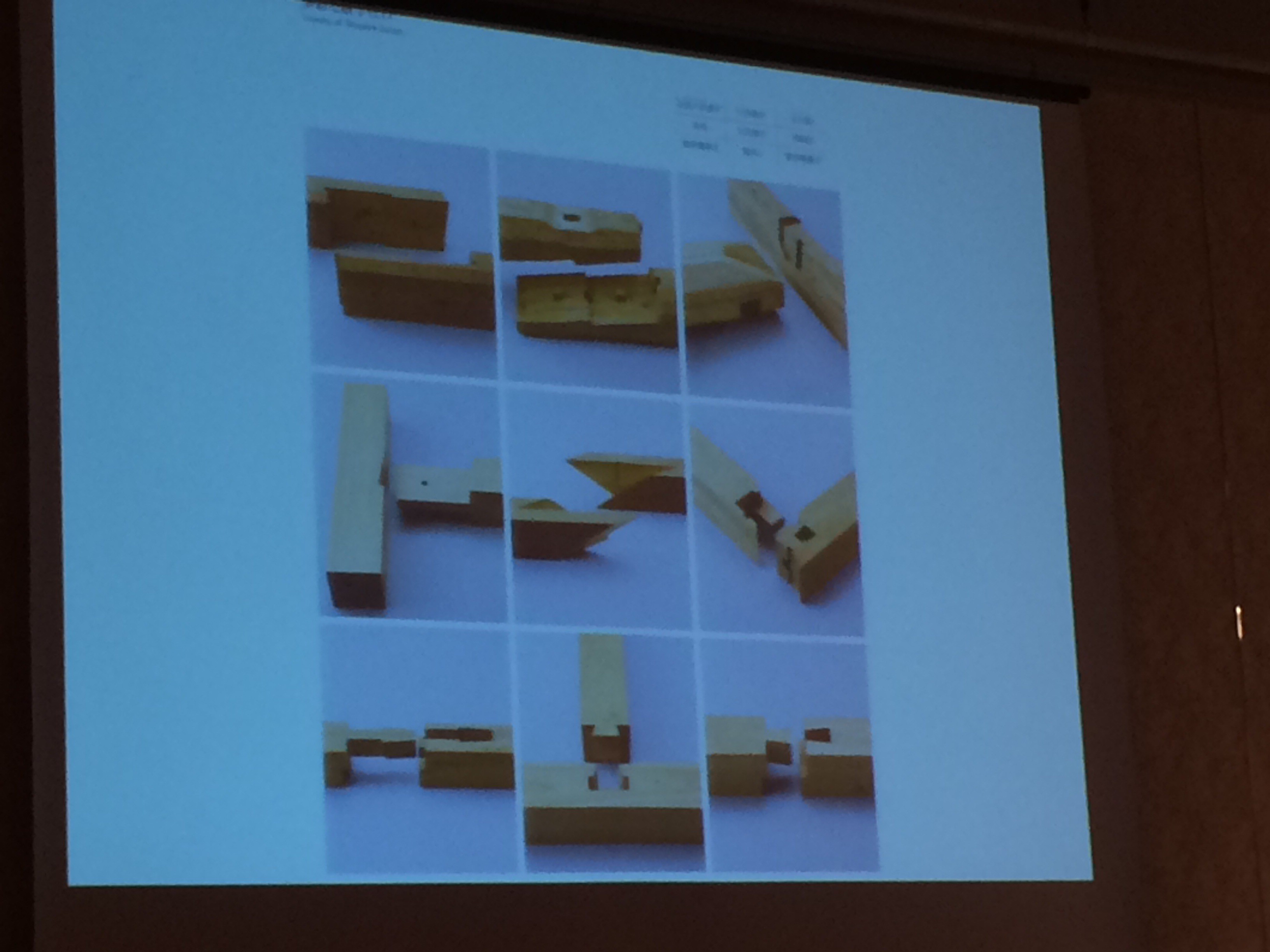

それにしても、これまで散々、何回も同業の事業所を見学や訪問させて頂きましたが、こんなにしっかりと茶室をショールームの中に作られているのも、茶の湯をリフォーム店のイベントで使われたのも見たことも聞いたこともありません。

非常に斬新で、面白いアイデアであり、日本の伝統工法、文化を継承して行く担い手としての立場を考えると、これから地域に根付いて行く建築会社にとってはドンピシャではないか。と感じました。

ただ、茶の湯を点てて客人をもてなす、という、一見簡単そうに見える茶道ですが、シンプルであるからこそ、実は細部に渡って作法が決まっており、それを完璧に覚え再現してその奥にある『茶の心』を理解することで、『伝統文化』の高みにまで触れることが出来る様になるという厄介な代物。

今回のイベントにしても、その設えを考えたり、道具を揃えたり、和菓子を選んだり、とずいぶん大変だったと思いますが、その大変さはきっとおもてなしの心としてお客さんに伝わっているのではないでしょうか。

店舗でのイベントではお客様に楽しんでもらえることはとても重要ですが、運営側の伝えたいこと、『心や想い』を届けることこそ催しの中心に据えるべきなのだと、改めて感じさせてもらえました。

矢山社長、ありがとうございました。

イベントの順調な滑り出しを見て、ほっと胸を撫で下ろしたあとは、急ぎ帰神、夕方からは毎月行なっている社内勉強会、『職人起業塾』の番外編として、先日開催された建築職人甲子園TokyoのDVDの上映会を行ないました。

【魂を伝える上映会】

理事の山本太郎さんにわざわざお越し頂いて、(涙無しには見れない)職人達の魂の叫びをスタッフと共有させて頂きました。

驚いたのは、上映会終了後の懇親会の場で、「5社のプレゼンテーションを見て、一番心に響いたと思うのはどこでした?」という私の質問に対して、工務部のスタッフはほぼ全員が、実際に大会時に優勝に輝いた『イスミ塗装工業』と答えたこと。

職人の心に響く共通点ってあるのだと改めて認識、、

幼少期の家庭環境に問題を抱え、学校になじめず、お決まりの不良へのコースを辿ったあと、これもお決まりの職人の世界へ。世間で言うところのドロップアウトと思いきや、そこで仲間と出会い、仕事を通じて自分の価値に気付き、モノを作ることが社会に貢献しているのだと自信を深め、誇りを持つ様になって行く様は確かに涙無しでは見れないくらい感動的でした。

関西、特に神戸では、深刻な職人不足問題はまだ本格的に表面化しているとは思いませんが、時限爆弾の導火線にはとうに点火されていて、爆発するのは文字通り時間の問題。

私が提唱しているのは職人を抱える会社が若者が夢を持ち、(親御さんも含めて)安心して就職出来る様に労働環境を整え、福利厚生を適法まで引き上げ、将来的なキャリアプランを明示することです。

そうすることによって、学生が就職する際の選択肢の一つに『職人』として生きることが入って来ることが出来るのではないか、という考えですが、もう一つの側面として忘れてはならないのは、現代の教育制度、学校の枠組みになじめない、なじめなかった若者が活躍する場として建築業界があらねばならないと言うこと。

建築職人甲子園のプレゼンテーションの中で、鳶職の若者が、

「オレなんかポンコツだー!」

と、叫んでいましたが、命綱一本で地上から遠く離れた高層ビルで命がけで鉄骨を組み上げるその姿はポンコツどころか、関東風にいうと、「超かっけー」。(笑)

十人十色、人にはそれぞれの特徴や強みがあります。その多様性を認め、開花させるフィールドとして私たちの建築業界は重要な責任を負っていることを忘れてはいけないと、それが私のミッションでもあるのだと再度決意を新たにする機会となりました。

決して話すことが得意ではない、どちらかと言うと苦手そうに見える職人達の魂の声、きっとすみれスタッフの魂を揺さぶり、「オレたちもやれる、やるんや」と心に火を点してくれたと思います。

山本太郎さん、本当にありがとうございました。

真島さん、川島先生、西さん、その他、社内行事にも拘らずご参加頂きました皆様、ありがとうございました。

これからも宜しくお願い致します。

ご縁に心から感謝致します。

心謝。

おまけ、

イッペーくん、誕生日おめでとうございます!

リーダーシップを発揮して、良い一年を積み重ねてください!